Die Welt zwischen Buchdeckeln

Von Manuela Lenzen

Die ganze Welt auf Papier abzubilden, war schon immer ein verwegenes Unterfangen. Nicht umsonst sind Atlanten meist entweder groß oder vielbändig oder beides. Die Stadtbibliothek in Bautzen besitzt ein ganz besonderes Exemplar: einen unikalen Sammelband, größer als Großfolio, mit über 200 Karten aus dem 18. Jahrhundert. Die Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften im 50 Kilometer entfernten Görlitz beherbergt die seltene französische Ausgabe des zwölfbändigen Großen Atlas, des Grand Atlas ou Cosmographie blaviane, von 1663 aus der Werkstatt des renommierten Amsterdamer Kartografen Joan Blaeu (1596–1673). Beide Werke haben in den letzten Jahrhunderten ganz offensichtlich nicht nur der Dekoration gedient, sondern weisen erhebliche Gebrauchsspuren auf. Beide wurde für KEK-Modellprojekte ausgewählt.

Foto © Jörg F. Müller

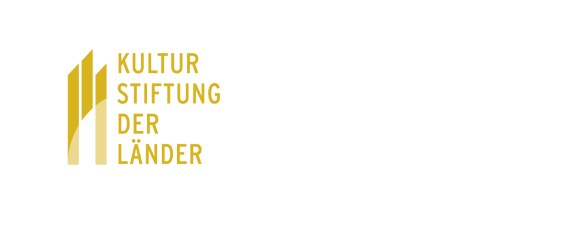

„Der Grand Atlas gilt als das teuerste Werk seiner Zeit und das aufwändigste jemals realisierte Kartografieprojekt“, berichtet Steffen Menzel, der Leiter der Görlitzer Bibliothek: „Es kostete etwa den Jahreslohn eines gutverdienenden Handwerkers und wurde deshalb vor allem von Universitätsbibliotheken oder Fürstenhöfen angeschafft.“ In Görlitz allerdings fand das 600 Karten und 3.000 Textseiten umfassende Werk seinen Weg in eine Stadt- und Schulbibliothek: Johann Gottfried Geißler (1726–1800) war einige Jahre lang Konrektor des Görlitzer Gymnasium Augustum und qua Amt Leiter der dortigen Bibliothek, bevor ihn seine Karriere über Zwischenstationen nach Gotha führte. Dort baute er als herzoglicher Bibliothekar die Bibliothek der Herzogs Ernst II. (1745–1804) aus. „Dabei ist er wohl auch in den Besitz des Atlanten gekommen“, erklärt Menzel. Im Jahr 1800 verkaufte Geißler ihn für 16 Reichstaler an die Görlitzer Bibliothek. „Ein Spottpreis“, sagt Menzel. Allein der Transport des 80 Kilogramm schweren Werks nach Görlitz habe fast noch einmal dasselbe gekostet.

Foto © Jörg F. Müller

Der Große Atlas spiegelt das geografische Wissen seiner Zeit. „Die Kartografenfamilie Blaeu hat eng mit der Niederländischen Ostindien-Kompanie zusammengearbeitet. Die war vor allem in Asien präsent und an aktuellem Kartematerial sehr interessiert. Zugleich haben die Händler Informationen mit zurückgebracht, haben bemerkt, wenn an den Karten etwas nicht stimmt, das war ein Geben und Nehmen“, berichtet Menzel. Dem Wissensstand entsprechend ist der Band über England sehr detailliert, über Asien ist einiges bekannt, das Innere von Afrika hingegen ist weitgehend leer, die Ozeane voller Ungeheuer. „Der Atlas enthält auch eine Karte der Oberlausitz, allerdings hat man das Wappen nicht blau-gelb, sondern rot koloriert“, so Menzel. „Da waren die Illustratoren wohl falsch informiert.“

Die Görlitzer Stadt- und Schulbibliothek stand zweimal in der Woche allen Bürgern offen – und der Atlas mit seinen bis heute in kraftvollen Farben leuchtenden Illustrationen fand offenbar reges Interesse. Dieses hinterließ Spuren. Die Einbände waren angestoßen und verformt, manche hatten Fehlstellen, einige Karten waren locker und schauten über den Rand hinaus. „Das ist natürlich Gift für die Karten, bei Gebrauch reißen sie ein oder verknicken“, erklärt Menzel. Inzwischen sind die Schäden behoben, die Restaurierung des Großen Atlas ist abgeschlossen. In schützende Boxen verpackt, die ihre Handhabung erleichtern, sind die Bände zurück in der Görlitzer Bibliothek. Manchmal wird ein Band für eine Ausstellung hervorgeholt: „Vor allem das Bild im ersten Band, auf dem die damals bekannten Kontinente Europa, Asien, Amerika und Afrika allegorisch durch vier Frauengestalten dargestellt sind, weckt immer wieder Begeisterung“, berichtet Menzel.

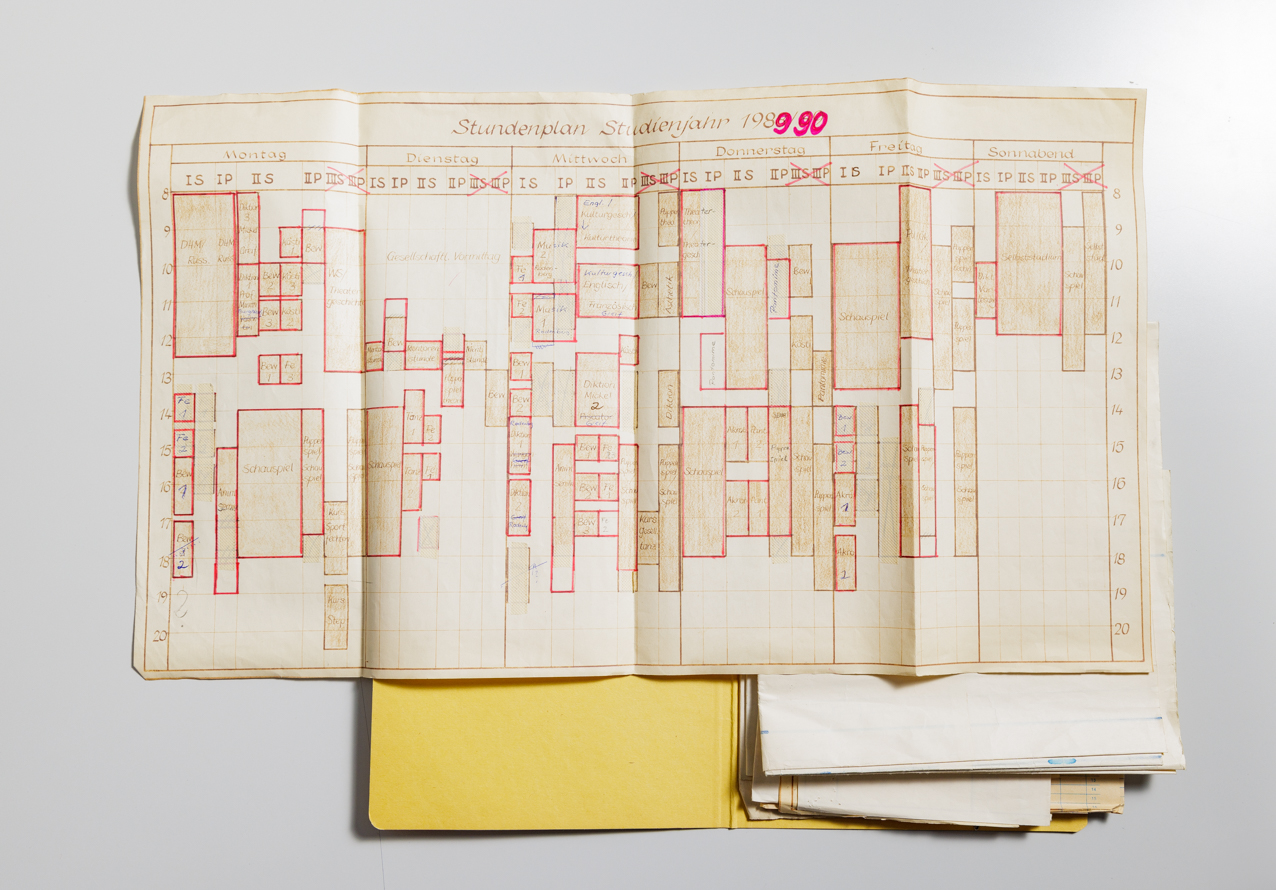

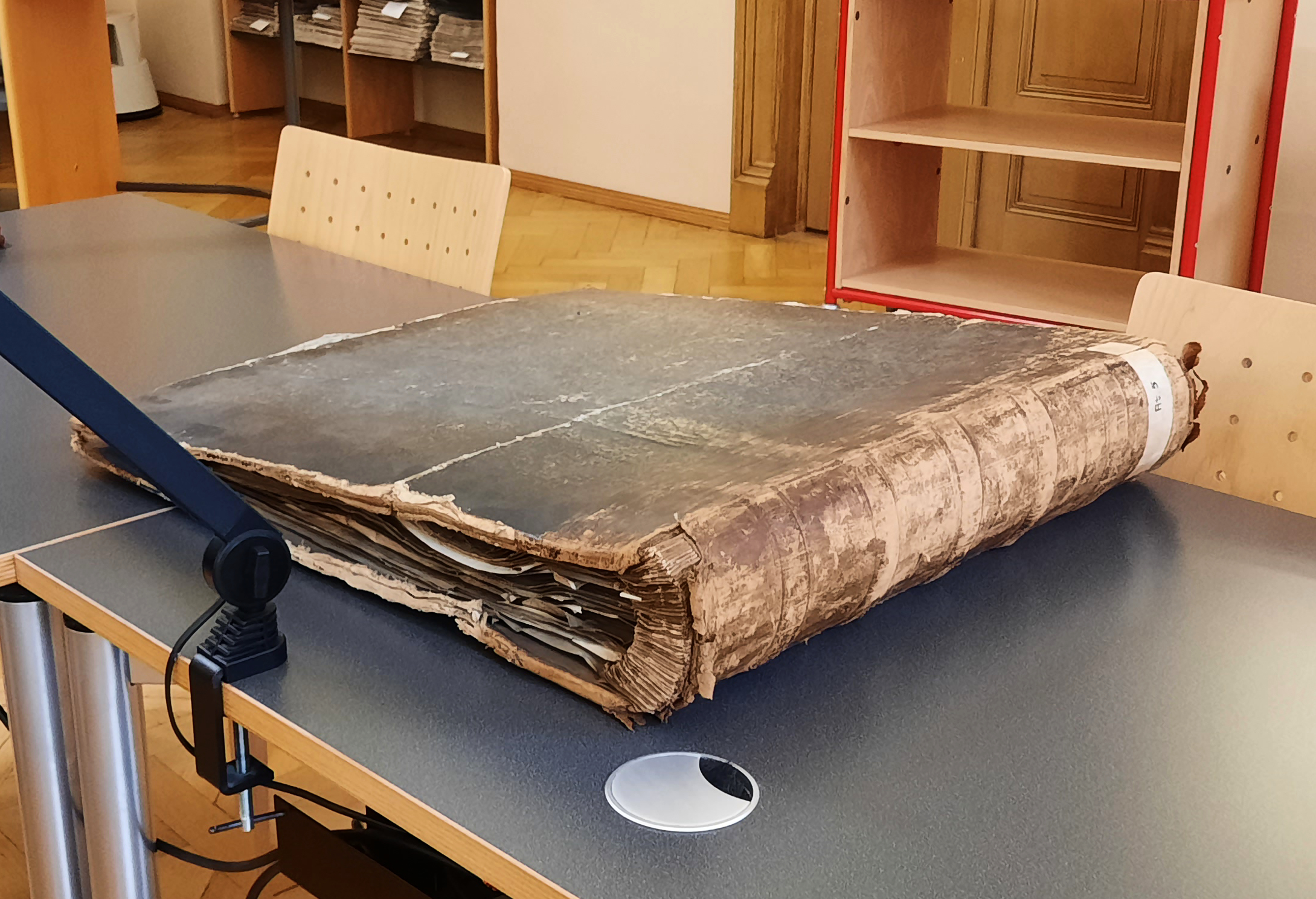

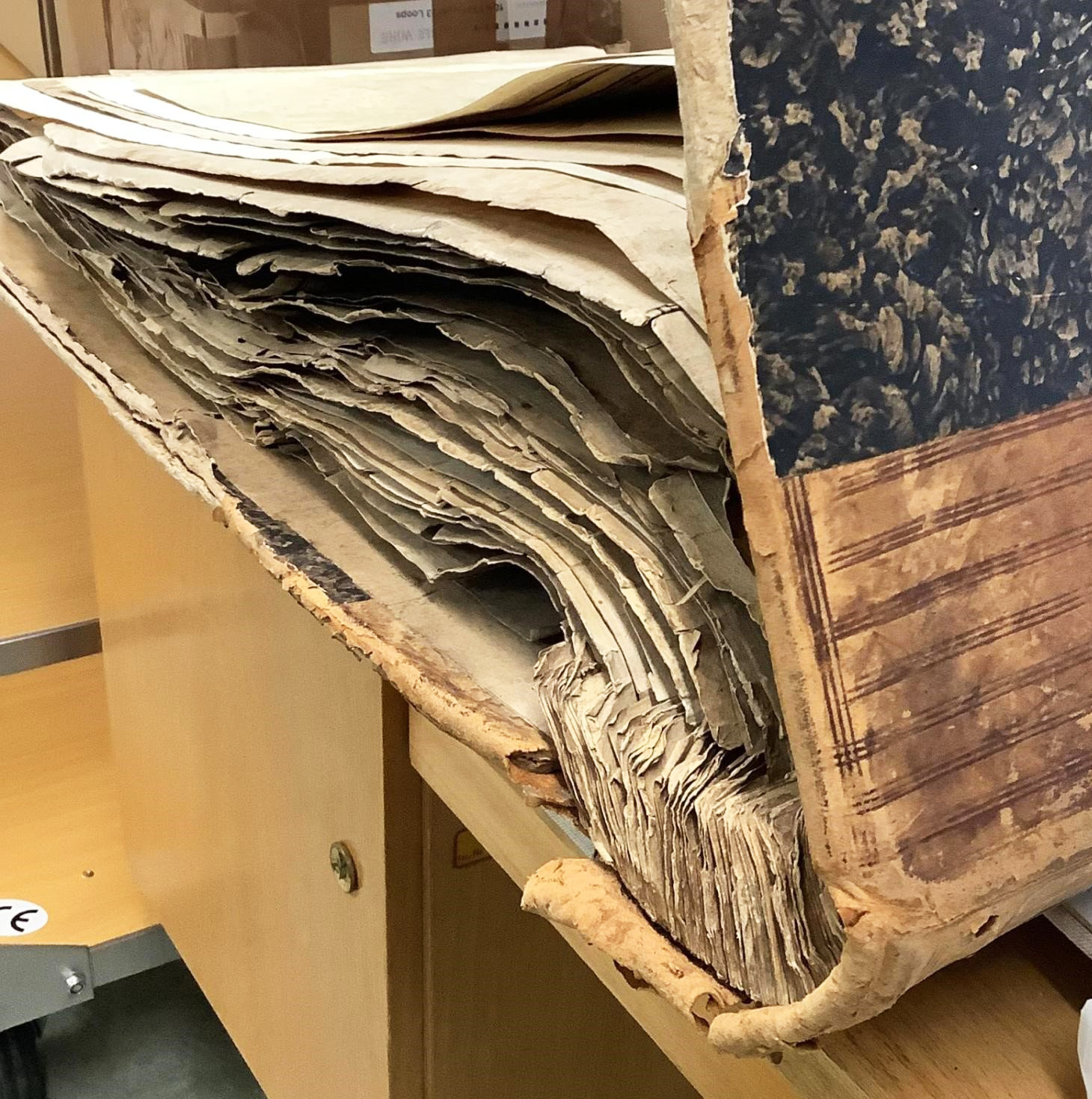

Die ordentlichen, gleichgroßen, in helles Pergament mit Goldprägung gebundenen Bände des Großen Atlas sind schon optisch eine Zierde jeder Büchersammlung. Der Atlas mit der Signatur At 5 hingegen, der auf dem Tisch im Lesesaal der Bautzener Bibliothek liegt, erinnert eher an einen gestrandeten Wal: 65 cm hoch, 74 Zentimeter breit, 12 Zentimeter dick und damit jenseits aller gängigen Buchformate, gebunden zwischen zwei dicke mit schwarzem Kleisterpapier bezogene, in der Mitte gebrochene Pappen und mit einem Rücken aus braunem Leder, welches einige Risse aufweist. At 5 wurde nicht ediert, das Werk hat nicht einmal einen Titel, seine Geschichte ist unbekannt. Sicher ist nur: Jemand hat 234 Karten gesammelt und diese zusammenbinden lassen. Vorsichtig schlägt Silke Reiter, die Sachgebietsleiterin Altbestand und Regionalkunde der Bautzener Bibliothek, das Werk auf; von der Wand schaut der Bautzener Bibliotheksstifter zu: Der Arzt Gregor Mättig (1585 – 1650) war kinderlos verstorben und hatte seine umfangreiche Büchersammlung samt Geldmitteln für weitere Buchkäufe der Stadt vermacht, als Grundstock für den Wiederaufbau der 1596 gegründeten und in den Wirren des 30jährigen Krieges komplett abgebrannten Bibliothek.

Foto © Manuela Lenzen

Foto © Silke Reiter, Sachgebietsleiterin Altbestand, Regionalkunde der Stadtbibliothek Bautzen

At 5 umfasst Karten verschiedener Arten und Autoren, die meisten stammen aus dem 18. Jahrhundert. Sie sind unterschiedlich groß, auf verschiedenartigen Papieren gedruckt, manche sachlich-nüchtern gestaltet, andere kunstvoll verziert, wieder andere mit Entfernungstabellen oder erläuternden Texten versehen; auf einer Karte der Schweiz ist die Herstellung von Ziegenkäse dargestellt, auf der „Mappa Geographica Circuli Metalliferi Electoratus Saxoniae“ sieht man Bergwerksarbeiten. Alle Karten sind durchnummeriert, einmal oben, einmal unten, mit unterschiedlichen Seitenzahlen. „So hat man immerhin einen gewissen Überblick darüber, wie vollständig die Sammlung ist,“ sagt Reiter.

Wie die Görlitzer verfügt auch die Bautzener Bibliothek über eine ganze Sammlung historischer Atlanten, doch dieses Werk sticht heraus, größer, dicker, zerlesener als alle anderen Bände. Ein echtes Unikat, weshalb es auch für das KEK-Projekt ausgewählt wurde. „Es war nicht zu übersehen, dass dieser Band Hilfe braucht“, so Reiter. Hilfe, welche die Bibliothek allein nicht finanzieren konnte: „Ein solches Projekt fällt für unseren Etat völlig aus dem Rahmen.“

Wer auch immer At 5 in Auftrag gab, Spiralbindungen, Plastikhüllen und Leitzorder waren noch nicht erfunden, also wurden die Karten an kleine Laschen geklebt. Was nicht passte, wurde passend gemacht: die Karte der Kurischen Nehrung ist gleich doppelt gefaltet, eine „Charte von Aegypten. Nach astronomischen Beobachtungen, den Reisen von Niebuhr, Norden u.a.m.“, gedruckt 1800 in Nürnberg, ist mitten durch Palästina und das Mittelländische Meer gefaltet, beim Nildelta ist die Karte eingerissen.

„Dieses Buch ist vor allem furchtbar schmutzig“, konstatiert Nicole Klinger, Diplom-Restauratorin der Paperminz Bestandserhaltung GmbH in Leipzig, die sich des gestrandeten Wals annimmt. „Wenn man einmal mit dem Schwamm darüberwischt, muss man ihn gleich austauschen.“ Hinzu kommen Wasserflecken, Fehlstellen und unsachgemäße Reparaturversuche, die zu neuen Rissen geführt haben. All das wird nun schonend behoben. Auseinandernehmen muss Klinger den Atlas dazu nicht. „Die Bindung ist in Ordnung, das kann man so belassen, auch Schimmel gibt es nicht“, berichtet sie. Allerdings kann sie so nur ein Blatt nach dem anderen bearbeiten, da jede Seite einzeln unterlegt und gestützt werden muss. Das dauert: At 5 wird das Jahr 2025 wohl in Leipzig verbringen. Den gebrochenen Einband wird Klinger stabilisieren und vielleicht auch manche der historischen Reparaturen lassen, wie sie sind. „Das ist ja nicht mit Klebefilm aus Plastik gemacht, sondern mit den klassischen Materialien, mit Stärkekleber und Dokumenten, die man nicht mehr gebraucht hat, das kann für die Forschung interessant sein“, so Klinger. Sicher verpackt wird auch dieses Unikum danach seinen Platz im Magazin finden.

Dann warten die Atlanten in Görlitz und in Bautzen wieder auf Interessierte – und geben Kunde davon, wie man früher die Welt zu Papier gebracht hat.

Foto © Silke Reiter, Sachgebietsleiterin Altbestand, Regionalkunde der Stadtbibliothek Bautzen

ein archiv für lehrmodelle

Von Petra Krimphove

„So etwas habe ich noch nicht erlebt.“ Karsten Sichel arbeitet seit fast 30 Jahren als Archivar beim Sächsischen Wirtschaftsarchiv in Leipzig. Regelmäßig werden dem Archiv Firmennachlässe angeboten, um das schriftliche Gedächtnis von Unternehmen fach- und sachgerecht zu pflegen. Doch der Fall Osterloh sticht heraus.

Die 1880 gegründete Leipziger Firma „Osterloh-Modelle e. K.“ gehörte einst zu den europaweit führenden Herstellern von Pflanzen- und Tiermodellen, wie sie im Schulunterricht und in Universitäten bis heute verwendet werden. An Blütenmodellen und Roggenähren lässt sich plastisch der Aufbau von Pflanzen vermitteln. Osterloh exportierte seine Lehrmodelle in die ganze Welt. Auch in der DDR gehörten sie zum Schulalltag.

Foto © Julia Bolte

Foto © Jörg F. Müller

Doch das digitale Zeitalter und 3-D-Visualisierungen machten die Osterloh-Modelle zunehmend überflüssig. Nach über 140 Jahren musste der Inhaber der dritten Generation, Hans-Jürgen Poppe, Anfang 2023 den Betrieb aufgeben. Ein Haus voller Unterlagen und Werkstattmaterial, Wohn- und Betriebsstätte zugleich, drohte mit dessen Verkauf schlicht entrümpelt zu werden. „Wir sind in letzter Minute gekommen“, erinnert sich Sichel an die Rettungsaktion an einem nassen Dezembertag 2022.

Er zeigt auf einem Computerbildschirm Fotos von dem, was er dort vorfand: Regale voller unsortierter Akten, viele durch Schmutz und Wasser beschädigt, Werkbänke mit Dutzenden Farbdosen, alte Modell-Formen, Keller und einen Dachboden voller Schätze. Drei Mal durchkämmte Karsten Sichel das Haus nach Bewahrenswertem. Jeder Raum brachte neue Funde. „Manchmal ist es für Archivare wirklich besser, wenn die Leute nichts wegwerfen“, sagt er. Wie in diesem Fall. Aus den Augen, aus dem Sinn. Statt Unterlagen und Materialien zu entsorgen, hatte der Besitzer sie einfach verstaut. Jahrzehnt für Jahrzehnt.

Foto © Jörg F. Müller

© Jörg F. Müller

Schließlich transportierte Karsten Sichel sieben Meter Unterlagen aus 140 Jahren in Umzugskartons in das Sächsische Wirtschaftsarchiv. Dort können Journalist·innen, Wissenschaftler·innen und private Nutzer·innen derzeit bereits Einblick in 360 Bestände nehmen. Leipzig war schon immer ein bedeutender Wirtschaftsstandort mit global agierenden Unternehmen. Insgesamt 3,5 Kilometer Akten stehen in den Magazinen des Archivs hinter sicheren Stahltüren, drei festangestellte Mitarbeitende betreuen den Bestand und machen ihn für die Öffentlichkeit nutzbar. Auch das Osterloh-Archiv findet dort nun eine neue Heimat.

Rund die Hälfte des geretteten Materials befand sich in einem recht guten Zustand, die andere war verschmutzt und potentiell gesundheitsgefährdend für Nutzer·innen. „Für die Forschung brauchen wir gereinigte sporenfreie Papiere“, betont Dr. Frank Steinheimer. Er leitet das Zentralmagazin Naturwissenschaftlicher Sammlungen (ZNS) an der Martin-Luther-Universität in Halle. Das ZNS umfasst in Europa einzigartige naturkundliche Sammlungen, zu denen auch einige Osterloh-Modelle gehören. Frank Steinheimer arbeitete von Beginn an gemeinsam mit dem Sächsischen Wirtschaftsarchiv daran, den Osterloh-Bestand zu sichern und die Unterlagen der Öffentlichkeit und Forschung zugänglich zu machen. Nicht nur Besucher·innen des Archivs sollen Einblick in den Firmennachlass erhalten. In einem nachfolgenden Forschungsprojekt soll der Osterloh-Bestand in Teilen digitalisiert werden, um mit ihm international vernetzt zu arbeiten und zu forschen. Auch für diesen Schritt ist zunächst eine konservatorische Sicherung notwendig.

Ein Fachdienstleister in Leipzig erhielt daher 2024 den Zuschlag, dreieinhalb Archivmeter konservatorisch zu behandeln und die Unterlagen fachgerecht zu säubern. Die KEK fördert diese Konservierungsmaßnahme. Blatt für Blatt befreien Mitarbeiterinnen die Seiten von verrosteten Klammern, reinigen sie mit Latexschwämmen von Schmutz und Schimmelsporen und verpacken sie anschließend in Archivhüllen und -kartons. Erst dann können Archivar·innen und Nutzer·innen in den Räumen des Sächsischen Wirtschaftsarchivs mit den Unterlagen ohne Gesundheitsgefährdung arbeiten. Für die Einrichtung ist es die erste KEK-Förderung und Karsten Sichel ist dankbar für die Unterstützung. „Wir hätten das aus unseren Mitteln nicht stemmen können.“

Unter den Papieren befindet sich so mancher Schatz: Die Diplom-Restauratorin Nicole Klinger öffnet auf einem Arbeitstisch einen vergilbten Kartonumschlag. Ganz obenauf liegt eine Zeichnung der Süßwassermuschel Unio. Das Blatt Papier ist brüchig, an den Rändern unvollständig und zum Teil durch Feuchtigkeit beschädigt. Klinger trennt routiniert und behutsam die durch Schimmelpilze verklebten Seiten mit einem kleinen Spatel. In dieser Box sind alle Studien und Zeichnungen, Fachliteratur und Schriftwechsel über das bemerkenswerte Unio-Muschel-Modell versammelt. Es ist ein Glücksfall, denn von der Muschel sind alle Unterlagen und zudem auch einige Modelle erhalten.

Fotos © Julia Bolte; Jörg F. Müller

„Die Muschel war ein Spitzenstück und wurde auch von anderen Modellmachern kopiert“, sagt Frank Steinheimer. Die Blätter in der Schachtel geben Aufschluss darüber, wie das Osterloh-Modell entstand und welche Schritte es von der ersten Idee bis zum fertigen Modell durchlief. Steinheimer vermutet, dass Paul Osterloh die Muschel selber sezierte und analysierte, sie zeichnete, dann Gussformen anfertigen und sie bemalen ließ. „Aber wir wissen nicht genau, wie der Prozess verlief. Dies ist eine einzigartige Chance, es anhand der Archivunterlagen nachzuvollziehen.“ Ein Exemplar der Muschel steht in der ZNS-Sammlung in Halle. Insgesamt 126 Modelle hat der letzte Osterloh-Inhaber der Sammlung vermacht und war sehr froh, sein Lebenswerk in guten Händen zu wissen. Für Frank Steinheimer ein wunderbares Geschenk. „Die hätten wir uns sonst nie leisten können.“

Foto © Beate Eismann

Foto © Jörg F. Müller

Ihm schweben bereits Themen für Bachelor- und Masterarbeiten vor, in denen Studierende zum Beispiel didaktische Fragestellungen anhand des Osterloh-Archivs erforschen können. Wie kann man eine Pflanze so aufbereiten, dass ihr Modell ein hilfreiches Lehrmaterial darstellt? Wie verhält es sich zum Original? Auch für die Werkstoffforschung bieten sich Ansatzpunkte, denn das Material der Modelle änderte sich über die 140 Jahre lange Firmengeschichte. Anfangs waren sie noch aus Pappmaschee, später dann aus Kunststoff.

Und auch wer sich für Wirtschafts- und Sozialgeschichte interessiert, wird in den Osterloh-Akten, in Geschäftsbüchern und Broschüren, Bilanzen, Inventar und dem Schriftwechsel mit Behörden fündig. Osterloh durchlebte fünf politische Systeme, vom Kaiserreich bis zum wiedervereinigten Deutschland. Die Besitzer durften selbst in DDR-Zeiten privatwirtschaftlich agieren und exportieren. Zum Bestand gehört ebenfalls eine Art Tagebuch, neun Mappen mit Fotos, Unterlagen. Diese Tagebücher hatte Alfred Osterloh in der 2. Generation (1892-1956) geführt. Das Osterloh-Archiv ist also vieles in einem: Es vereint Wirtschafts- und Sozialgeschichte, erzählt vom Auf- und Abstieg eines Unternehmens und seines Produkts, von Zeitläufen, wissenschaftlichem und didaktischem Fortschritt. Archivar Karsten Sichel freut sich darauf, den Bestand bald der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen zu können: „Das ist ein echter Glücksfall.“

„Es gibt da eine Anziehungskraft, die

vom Material ausgeht“

Papier ist geduldig, aber nicht unverwüstlich – diese Erfahrung machte die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch (HfS) nach einem Wasserschaden im Jahr 2021. Wie wertvolle Dokumente aus über 100 Jahren Theatergeschichte an der HfS gesichert werden und welche Bedeutung sie für die Identität der Institution haben, erläutern die vier Mitarbeiterinnen Eva Großmann (Archivarin), Dr. Anna Luise Kiss (Rektorin), Kirsten Hoferer (Leiterin der Bibliothek) und Johanna Stapelfeldt (BMBF-Projekt „Dramaturgien eines Archivs“) im Gespräch.

KEK: Frau Großmann, was wird im Archiv der Hochschule für Schauspielkunst bewahrt?

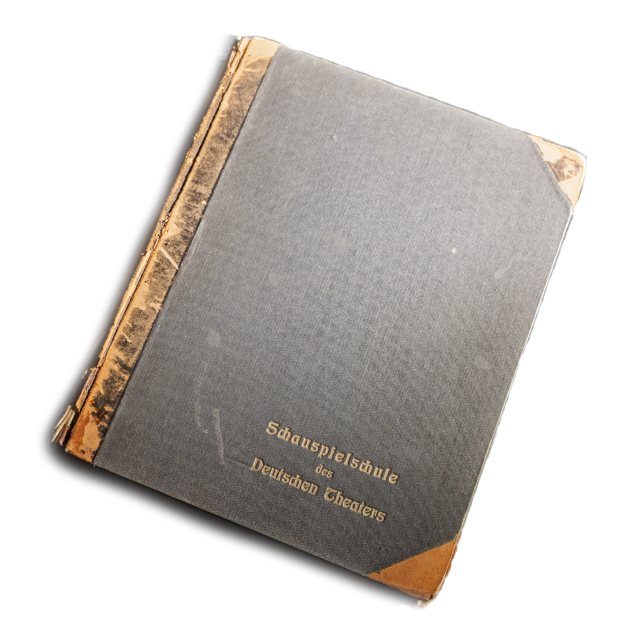

Eva Großmann: Das ist zum einen typisches Material, wie man es auch in anderen Hochschularchiven findet, das heißt vor allem Verwaltungsakten. In den Studierendenunterlagen finden sich aber auch Dokumentationen künstlerischer Arbeiten von Regiestudierenden wie Konzeptionsmaterial, Arrangementskizzen und Probennotate zu Praktikums- und Diplominszenierungen. Da die Schauspielausbildung an der Ernst Busch schon immer eng an die Praxis gebunden war, die Studierenden also schon während ihres Studiums auf der Bühne standen, bewahrt das HfS-Archiv auch Material, das eher typisch ist für ein Archiv der Darstellenden Kunst wie Theaterplakate, Programmhefte, Kritiken, Aufführungsfotografien, Modellbücher, Videoaufzeichnungen. Spannend ist, dass darin die ersten Gehversuche später bekannter Schauspieler·innen dokumentiert sind. Das Material reicht von 1905, als Max Reinhardt die Schauspielschule am Deutschen Theater gegründet hat, über die NS-Zeit bis hin zur DDR, als die Schule nach Schöneweide zog und zunächst zur staatlichen Fachschule und später zur Hochschule wurde.

Foto © Jörg F. Müller

Frau Kiss, seit 2018 gibt es einen Zentralstandort der HfS in Berlin Mitte. 2024 wurden die Archivräume ertüchtigt. Warum war dieser Schritt notwendig?

Anna Luise Kiss: Durch den Umzug in die Zinnowitzer Straße sind erstmals alle Bereiche der Ernst Busch unter einem Dach vereint. Wir haben also zum aller ersten Mal einen gemeinsamen Campus und damit auch ein gemeinsames Archiv. Dadurch rücken die Bereiche Schauspiel, Puppenspiel, Choreografie, Regie und Dramaturgie und „Spiel und Objekt“ näher zusammen, was auch mit Herausforderungen verbunden ist. Dabei spielt das Archiv eine wichtige Rolle: Für mich ist es wie eine Art Wurzel, die uns hilft, am neuen Standort anzukommen, uns hier zu verorten, ohne zu vergessen, wo wir herkommen. Die Archivalien sind materielle Zeugnisse einer bewegten Schulgeschichte, die sich über zwei Weltkriege und verschiedene politische Systeme erstreckt und neben Lichtmomenten auch ihre Schattenseiten birgt. Als Hochschule bauen wir auf dieser komplexen Geschichte und langen Tradition auf. Das wurde uns schmerzhaft klar, als 2021 die Archivalien plötzlich durch einen Wasserschaden bedroht waren. Man sagt zwar, Papier sei geduldig, aber jetzt mussten wir schnell handeln, um unsere Wurzel nicht zu verlieren.

Frau Hoferer, Frau Großmann, welche KEK-Projekte wurden bzw. werden an der HfS durchgeführt?

Kirsten Hoferer: Nach besagtem Starkregen im August 2021 und dem dadurch verursachten massiven Wasserschaden konnten wir die Archivalien erst einmal nur notdürftig sichern. Dann brauchten wir Unterstützung. Deshalb haben wir ein Modellprojekt bei der KEK beantragt und glücklicherweise auch bewilligt bekommen. So konnten wir schon im darauffolgenden Jahr die Restauratorin Kerstin Jahn gewinnen, um ein Bestandserhaltungskonzept für das Archiv zu erstellen. Sie hat dann erstmals eine umfassende Übersicht des Bestands und der Schadensbilder sowie der damaligen Aufbewahrung erstellt. Gleichzeitig hat sie Empfehlungen gegeben, wie wir die Lagerungssituation verbessern können, um den Bestand zu erhalten. Die Projektmittel haben uns außerdem ermöglicht, zahlreiche Theaterplakate, die durch den Wasserschaden verblockt waren, fachgerecht restaurieren zu lassen.

Eva Großmann: Seit 2024 läuft außerdem ein zweijähriges KEK-Projekt, das aus Mitteln des BKM-Sonderprogramms zur Erhaltung des schriftlichen Kulturguts und durch das Land Berlin gefördert wird. In dem Projekt geht es darum, die eingangs erwähnten Akten aus 100 Jahren Schulgeschichte vor dem Zerfall zu retten. Gerade die älteren Bestände, zu denen das Archiv viele Anfragen erhält, waren durch sauren Verfall, korrodierende Metallteile, Schädlinge, Staub und zum Teil auch Schimmel stark bedroht. Jetzt werden – und wurden zum Teil schon – die Unterlagen durch einen Dienstleister gereinigt, massenentsäuert und archivgerecht umverpackt. Damit wird nicht nur der Erhalt dieser einzigartigen Materialien gesichert, sie werden überhaupt erst zugänglich. Denn bisher war ein Großteil der Unterlagen wegen ihres fragilen und stark verschmutzten Zustands für die Nutzung gesperrt.

Fotos © Jörg F. Müller

Foto © Jörg F. Müller

Frau Stapelfeldt, welchen Zusammenhang gibt es zwischen den KEK-Projekten und dem Projekt des BMBF?

Johanna Stapelfeldt: Das von Kirsten Hoferer erwähnte Bestandserhaltungskonzept war Ausgangspunkt für unsere Arbeit, als wir im Juli 2023 mit dem Projekt „Dramaturgien eines Archivs“ gestartet sind. Unser erstes Projektjahr war ganz der Archivertüchtigung gewidmet: Und so haben wir Kerstin Jahns Empfehlungen umgesetzt und ein Klima- und Schädlingsmonitoring eingeführt, geeignete Räume gesichtet, gereinigte von ungereinigten Archivalien separiert, Archivmöbel und Verpackungsmaterial beschafft. Wir haben uns sogar schulen lassen, wie wir einfache Restaurierungsarbeiten wie Trockenreinigung und Entmetallisierung selbst durchführen können. Um das Thema Bestandserhaltung einem breiten Publikum nahezubringen, haben wir letztes Jahr zum Tag der offenen Ernst Busch unter dem Titel „Risse schließen. Fehlstellen ergänzen“ die 2022 restaurierten Theaterplakate ausgestellt. Allerdings wurde auch schnell klar, dass wir im Rahmen des Projektbudgets Bestandserhaltungsmaßnahmen nicht in dem nötigen Umfang durchführen können. Deshalb haben wir Mittel aus dem BKM-Sonderprogramm eingeworben. Mit dem Material wird nun auch im Rahmen des BMBF-Projekts weitergearbeitet, sei es in der Forschung, Lehre oder auch in Ausstellungen.

Warum müssen die Unterlagen im Original erhalten werden?

Johanna Stapelfeldt: Das ist spannend: In der Bildenden Kunst würde das niemand fragen. Da ist klar: Die Originalität macht den Wert eines Werks aus. Beim Theater ist das Original ein Ereignis, das man nicht aufheben kann. Um aber Theatergeschichte schreiben zu können – oder auch nur eine Geschichte der Schauspielausbildung –, brauchen wir Zeugnisse, auf die wir uns beziehen können. Umso wichtiger ist es, dass diese flüchtige Kunst in Form von Archivalien dokumentiert wurde und wird. Aleida Assmann hat einmal in Bezug auf die Differenz zwischen Internet und Archiv geschrieben, das Original bürgt durch seine Materialität dafür, dass die Vergangenheit wirklich vergangen ist. Den Effekt habe ich letztes Semester an Studierenden beobachten dürfen, die zum allerersten Mal im Archiv recherchiert haben. Es gibt da eine Faszination und Anziehungskraft, die vom Material ausgeht und nicht nur intellektuell, sondern auch körperlich erfahrbar wird, wenn man das Papier berührt, riecht.

Eva Großmann: Die Schule hat ja eine, um es einmal neutral zu sagen, bewegte Vergangenheit, die in Teilen bis heute nicht unabhängig aufgearbeitet wurde – unter anderem auch, weil die dafür notwendigen Unterlagen bisher nicht zugänglich waren. Auch für eine solche wissenschaftliche Aufarbeitung ist es von zentraler Bedeutung, dass ein Dokument im Original vorliegt. Denn nur daran lässt sich seine „Authentizität“ und Echtheit prüfen, also ob es in seiner ursprünglichen Form und unverändert vorliegt. Außerdem ist die Aufbewahrung im Original nach wie vor die beste langfristige Sicherung, da die digitale Langzeitarchivierung immer noch vor ungelösten Herausforderungen steht. Papier ist in dieser Hinsicht doch geduldig und hält sich am Ende besser als eine Festplatte.

Projekte 2024

Der Originalerhalt ist eine gemeinsame Aufgabe. Deshalb wird die Projektförderung der KEK durch Eigen-, Landes- und Drittmittel ergänzt.

Klicken Sie auf die Karte, um herauszufinden, welche Fördersummen in den einzelnen Ländern umgesetzt wurden.

BKM-Sonderprogramm

Im großvolumigen BKM-Sonderprogramm fördert die KEK seit 2017 Mengenverfahren wie Massenentsäuerung, Trockenreinigung oder Schutzverpackung.

KEK-Modellprojektförderung

Seit 2010 unterstützt die KEK Vorhaben, die modellhaft, innovativ oder öffentlichkeitswirksam sind. Mit Mitteln des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und der Kulturstiftung der Länder werden deutschlandweit ausgewählte Vorhaben unterstützt.

2024 wurden in fünf Kategorien der KEK-Modellprojektförderung insgesamt 36 Projekte umgesetzt.